In dem Titelsong der amerikanischen Serie „The Fosters“, die sich mit Pflegschaft und Adoption beschäftigt, heißt es: „It’s not where you come from. It’s where you belong.“

Diese Aussage hat mich lange Zeit beschäftigt. Stimmt es wirklich, dass es nicht darum geht wo man herkommt, sondern nur darum wo man hingehört?

Ich bin in einer unglaublich liebevollen Familie aufgewachsen, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe. Und dennoch habe ich immer eine Sehnsucht in mir gespürt, die nicht wirklich greifbar war.

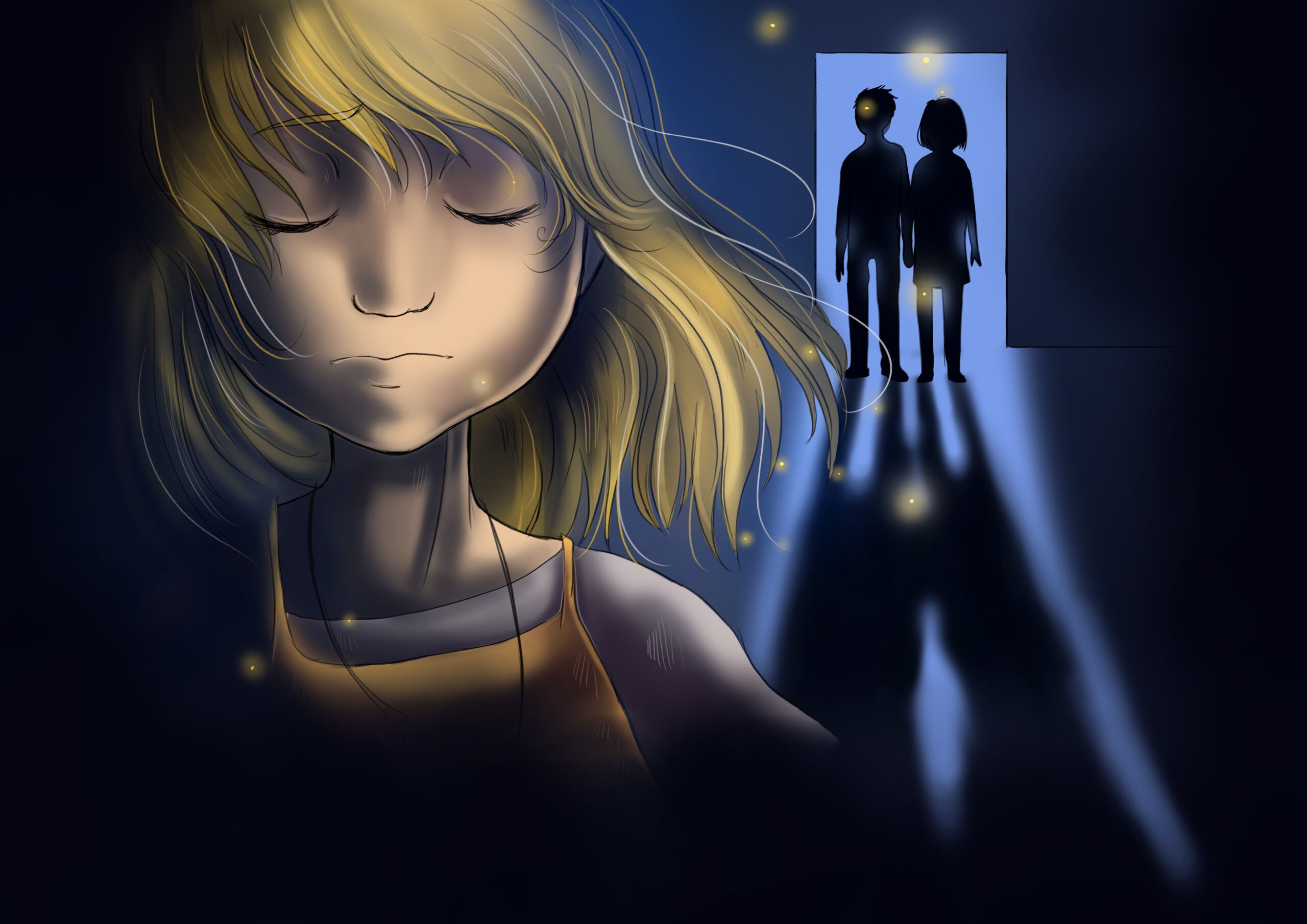

Vor fast 25 Jahren habe ich dann aktiv begonnen mich mit meiner Adoption auseinanderzusetzen. Ich habe mich auf die Suche nach meiner Herkunft gemacht und angefangen Fragen zu stellen. Wenn ich mir meine selbstgeschriebenen Gedichte von dieser Zeit ansehe, ist darin von einer Art Zerrissenheit zu lesen, von fehlenden Puzzleteilen, von dem Gefühl nirgendwo richtig dazuzugehören, von Andersartigkeit und vor allem von tiefer Einsamkeit. In mir drin war ich unendlich einsam. Obwohl ich mich in meiner Familie geborgen und aufgehoben gefühlt habe und wusste, dass ich hierhin gehöre. In meinem ersten Brief an meine leibliche Mutter mit ca. 16 Jahren habe ich geschrieben: „Wo ich hingehöre weiß ich schon. Ich will nur wissen wo ich herkomme.“ Wenn es also nur darum geht, wo man hingehört, wie kann sich die Sehnsucht danach wo man herkommt so essentiell, so lebensnotwendig anfühlen?

Als Adoptierte beschäftigen uns alle die Themen „Ablehnung“ und „verlassen werden“, oft von Beginn unseres Lebens an. Doch mit dem Moment, an dem uns unsere leiblichen Eltern abgegeben haben und wir von unseren Adoptiveltern angenommen wurden, endet dieses Gefühl nicht einfach. Es ist tief in uns verankert und wird in unserem weiteren Leben immer wieder mehr oder weniger stark getriggert. Wenn wir Freund:innen verlieren, wenn Partnerschaften beendet werden, wenn jemand, der uns wichtig ist, verstirbt.

Doch auch von unseren leiblichen Eltern erfahren wir oftmals weitere Ablehnung. Ich habe meiner biologischen Mutter von 2005 – 2013 acht Jahre lang Briefe geschrieben, auf die ich keine Antwort bekam. Ich fand heraus, dass sie ein gutes Jahr später bereits meinen Bruder zur Welt brachte, den sie behalten hatte. Das fühlte sich an, als wäre mit mir von Anfang an etwas falsch gewesen, als hätte ich kein Recht gehabt, hier zu sein. Später habe ich erfahren, dass sie ihren Söhnen, meinen Brüdern, nie von mir erzählt hatte. Das fühlte sich an, als wäre ich einfach ausradiert worden. Als hätte es mich nie gegeben.

Unsere Adoptiveltern verstärken manchmal das Gefühl in uns, nicht verstanden zu werden, was wiederum unser Empfinden von Einsamkeit aktiviert. Meiner Mama und meinem Papa war einfach jahrzehntelang gar nicht bewusst, was in mir vorgeht bzw. warum. Adoptionstrauma war und ist nach wie vor etwas, worüber kaum informiert und gesprochen wird. Das fühlt sich manchmal an, als würden unsere Erfahrungen und Emotionen von der ganzen Welt totgeschwiegen.

Seit ich erste Antworten bekommen habe und Teile meiner leiblichen Familie treffen durfte, konnte meine Sehnsucht langsam beginnen zu heilen. Mit jedem Schritt in mehr Sichtbarkeit und mehr Offenheit gegenüber meinem persönlichen Adoptionsthema spüre ich, dass ich mehr und mehr bei mir selbst ankomme.

Ich bin meinen Eltern so dankbar, dass die Tatsache, dass ich adoptiert bin, bei uns zu Hause nie verschwiegen wurde. Dass sie mich suchen haben lassen, dass sie mich so gut sie konnten begleitet haben, dass auch sie Menschen aus meiner leiblichen Familie begegnen durften.

Und ich bin meiner leiblichen Mutter dankbar, dass sie nach all der Zeit bereit war auf mich zuzugehen und irgendwann, nach fast 10 Jahren, auf meine Briefe und meinen Hilfeschrei zu reagieren.

Wir alle sind Familie. Uns alle verbindet Liebe.

Eine Sache ist mir mittlerweile unwiderruflich klar geworden.

Lily sagt es so schön in meinem Kinderbuch „Mariposa und Lily. Du bist immer geliebt“:

„Wo du herkommst und wo du hingehörst, das schließt sich nicht aus.

Das gehört zusammen.“